纪念沈渭滨︱在恩师沈渭滨老师指导下走上学术研究之路

- 商业知识

- 2025-04-20 12:12:05

- 17

2025年4月12日,复旦大学历史学系召开纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会,本次座谈会也是复旦大学历史学科创建100周年纪念活动之一。澎湃新闻经授权刊发参加座谈会的部分发言稿和提交座谈会的交流稿。

一生惬意是文章——纪念沈渭滨教授逝世十周年座谈会

4月18日是恩师沈渭滨先生逝世十周年忌日。十年前,我曾写过一篇《回忆沈渭滨老师的点滴往事》,讲述我如何在大学生时代追随沈老师从事中国近代海军史研究的过程。近日又翻检出存封箧底四十多年的一批学术档案,包括老师当年给我的多件长篇指导信函和亲笔修改过的文稿,以及我自己的日记,再次回顾沈老师对我的悉心指导,先生的音容言谈和谆谆教诲,宛若就在眼前。

一

1982年暑假开始,在与沈老师商议后,我开始做北洋海军的购舰专题研究。

7月26日,我生平第一次去沟水弄21号七宝沈府拜访。那是条很窄的小巷,一座本地老宅,二楼是沈老师的卧室兼书房,沿墙四个书橱,一张写字台,一张床,收拾得一尘不染。此后不久,沈老师搬往浴堂街居住,去过沟水弄老宅的学生,人数上是不多的。

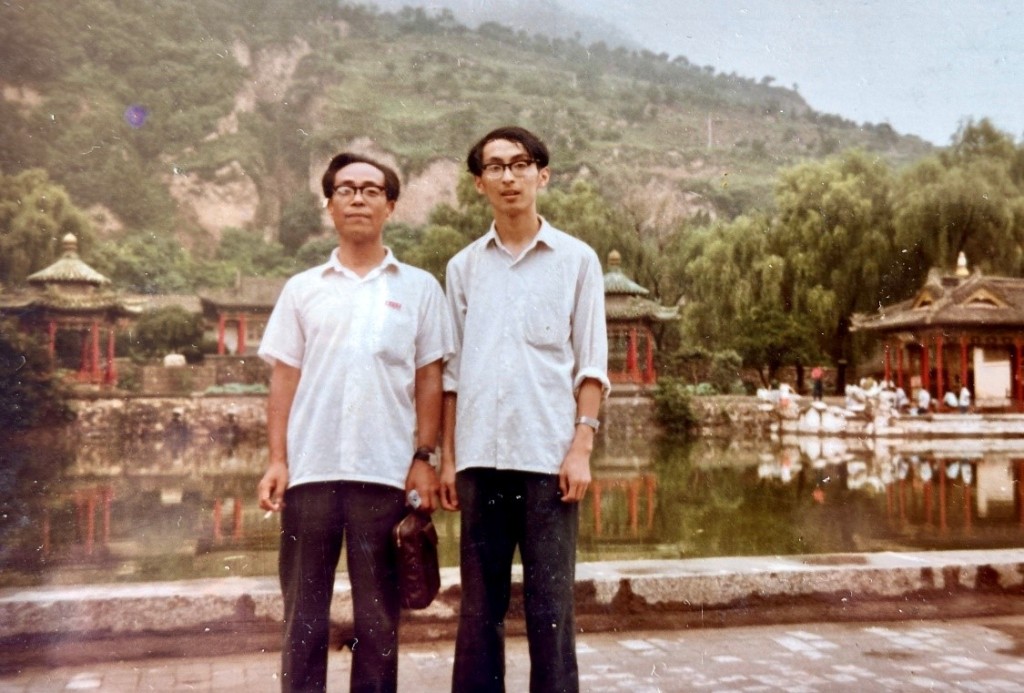

1983年7月,姜鸣与沈渭滨老师合影于临潼华清池

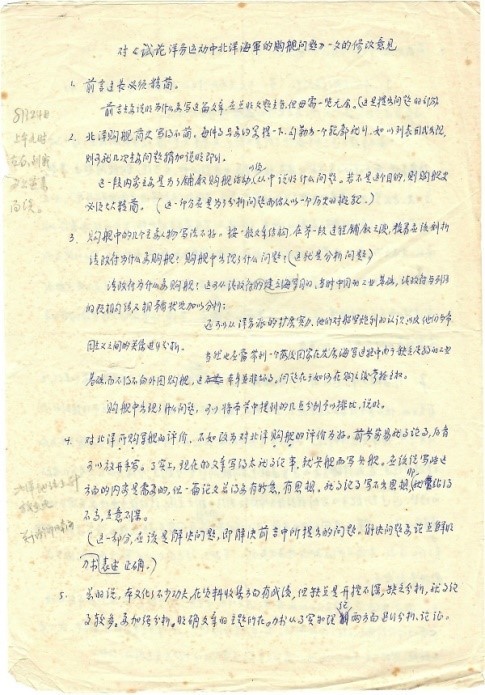

记得那次和沈老师交谈了3个小时,我兴高采烈地汇报了对近代中外海军技术发展的心得,初次涉及19世纪下半叶西方军舰的发展路径,伦道尔式炮艇(蚊炮船)、无防护甲板巡洋舰(穹甲船)、铁甲船的各种式样等等,并与沈老师初步拟定了论文的写作结构,回家后迫不及待地写出上万字的初稿寄往七宝。开学前,我收到沈老师来信,《对〈试论洋务运动中北洋海军的购舰问题〉一文的修改意见》,是工整的蓝色圆珠笔蝇头小字,写满整整两页。对文章的叙述、立意、主题提炼都详尽地提出意见。并用铅笔在页旁写上“8月24日上午九时左右,到我办公室来面谈。”

8月底,学校尚未开学,我们在复旦100号历史系的近代史教研室谈了很久。沈老师为我重新拟定了大纲和文章重点。利用暑假的尾巴和开学初期的稍微闲暇,我再次修订文稿。10月8日,沈老师将《读〈试论洋务运动中北洋海军购舰问题〉第二稿的意见》交给我,并约我再次进行了深入交流。

为了一个刚升入大三学生的习作,沈老师连写了两篇修改意见。一篇1500余字,一篇1800余字,都是端正秀丽的蝇头小字。这种细致入微的关爱,实在令我感动。尤其后一篇,写于9月29日至10月3日,沈老师在文中说明:“我因去山东开会,文章拖了很长时间,十分抱歉。不过,冷一冷可能对重新认识问题更有利,是吗? ”

我和沈老师在购舰课题写作的重点把握上略有分歧。当时我在史料收集的过程中,关注到19世纪下半叶英、德军舰的发展脉络,以前国内史学界对此几乎没有人留意过。不搞清楚这种军舰发展思路和更迭逻辑,就无法理解赫德、金登干主导购买的“蚊炮船”是怎么回事,“济远”穹甲船引发的德、英造船界的不同设计理念争论,“防护巡洋舰”和“无防护巡洋舰”的区别在哪里,购买“定远”“镇远”时的各种选择和考量,等等。为此,我开始阅读中国第二任驻德公使李凤苞的各种军事译著,第三任驻德公使许景澄编译的《外国师船图表》,英国人布拉西主编的早期《海军年鉴》,以及李鸿章与李凤苞、许景澄等驻外使节的书信电报。当时没有互联网,极难搜集到外文资料,这些知识点不免单薄。但是,经过不懈地爬梳,我对这个专题的知识开始一点一滴地积累起来,终于在数十年后,在与国内外军迷朋友的广泛交流中逐步弄明白了。

我当时努力在缝缀和梳理这些支离破碎的军舰知识,认为这是研究李鸿章早期购舰活动的基础。沈老师十分支持我弄清楚军舰发展脉络,但在那个时候,他担心搞清楚这些脉络恐怕会旷日持久。所以他在两次修改意见,都表示“技术分析写得较好,但文字方面需要再简练些。”“对北洋所购军舰的评价,不如改为对北洋购舰的评价为好。”沈老师提示我:

作者做了本专题的前一半工作,应该在这个基础上继续做后一半工作,前者是后者的基础,是有意义的,但后者是前者的研究成果,更为重要。建议作者……对本文进行 修改。这篇文章是有基础的,修改好了,可以发表。因为正如我与作者交谈时曾说过,在北洋海军史的建军过程中,购舰问题是一个关键。它涉及的不只是买几条船的问题,通过购舰可以看到清政府与帝国主义的相互关系,清政府中央决策集团与地方洋务派的关系;洋务派集团之间的关系;可以说明像中国这样的落后国家在建立民族的海军过程中走过什么道路,应该从中汲取那些历史教训。写好了,对近代史、近代军事史和近代海军史的研究都有意义。

沈渭滨老师为姜鸣论文提出的修改意见

现在想来,我在80年代初次涉足学术之河时,与上一代学者在切入的关注点上便有不同。但并未影响我们师生在沟通交流中对该课题理解的不断深化。沈老师说:“购舰问题这一选题的特点,主要不在于叙述过程,而在于得出新意,要作论文,应考虑的是后者。可惜作者用功于对具体问题的考虑,而没有达到应有的分析深度。”信中虽然这样写,可他不止一次向朋友赞誉我对外国军舰技术源流的研究,确实有助于推动对购舰过程的了解。当年的我,单纯考虑是想跳过所谓“义理”的讨论,直接进入技术操作层面进行摸索,诸如对所购军舰的性能、在国际上所处水平的比较和评价;另一方面,我也深感自己在理论思辨方面还有所欠缺,在赫德为何要推动清政府购舰的内在逻辑方面,更是缺乏史料,需要继续努力发掘。我们对这篇稿件进行了长达一年多的反复讨论,当我修改到第5稿时,沈老师开始向相关学术期刊推荐。80年代初的文科刊物,对于讨论洋务运动中的中外关系文章(当时编辑的分类)出现技术性插图和照片,也是很难措手的。文章改到第7稿后,在沈老师的大力推荐下,《复旦学报》接受了稿件,在编辑部给定文字篇幅的前提下,沈老师亲自为我把关推敲字数,他特地告诉我,“又帮你全文压缩掉2百字”。现在想来,对我的第一篇学术文章,倾注了老师太多太多的心血。

二

沈老师是个从善如流的人,也是同一代学人中乐于接受新潮想法的人。我对两任驻德公使李凤苞、许景澄的介绍立刻引起他的关注。当年学术界没人研究李凤苞,某些论文偶尔提及他,也是引述保守官员攻击他在购买军舰中“贪污金钱”之类不实的传闻,这显然过于偏颇。沈老师1986年主编《中国近代科学家传》(上海人民出版社,1988),收入了我撰写的《李凤苞传》,内容主要突出了他的买舰活动与洋务运动的关系。至于我自己,其实也是极为关注购舰过程中,赫德、金登干的种种举措和运作。后来《中国海关密档——赫德、金登干函电汇编》(中华书局,1990-1995)出版,披露出大量极有价值的新史料,也正是沈老师以前反复提示我要剖析的关键点。我及时将相关史料修订入我的第一部学术专著《龙旗飘扬的舰队:中国近代海军兴衰史》(生活·读书·新知三联书店,2002修订本),当然这些都是后话。

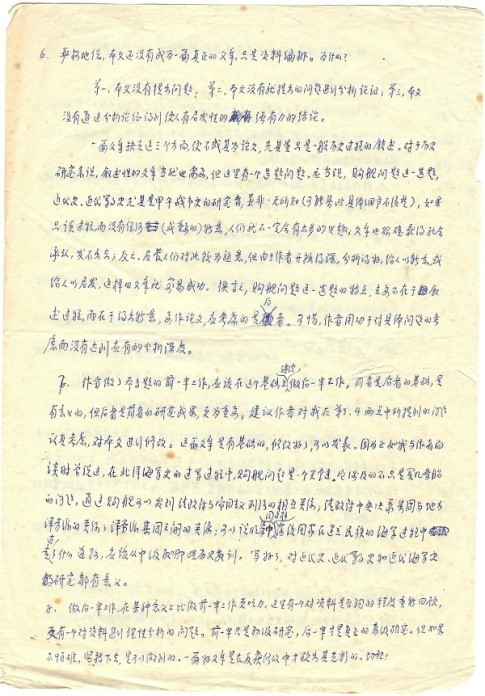

升入大四后,开始酝酿毕业论文的选题。沈老师从大二时给我布置的海军史研究计划,我已做过多个专项研究,经与沈老师讨论,确定写“海军训练”专题。当时沈老师在我对这个专题撰写的资料长编上写下如此评语:

对《北洋海军训练述论》资料长编的评语

关于北洋海军的训练,学术界尚无专文探讨。事实上,要研究北洋海军,乃至整个海军史,训练一环必须重视。本文排列有关训练材料,对训练问题作了初步整理,用功很勤,线索也清晰。只是洋员部分略嫌单薄,在成文时对此不必展开,此事将来作为一个专门问题进行研究。此文写作时,要注意切不可材料堆积,必须叙述与议论相结合。叙述要求条理清楚,材料可靠;议论不要长篇大议,应言简意赅。全文可围绕最后结论的观点有机展开,以使有一个基本线索贯串其间,避免多个问题没有属连,给人以杂烩凑合的印象。文字必须锤炼,注释可以详细,有学术性考证更好,我对此文的成功有信心,希望努力写好它。

由于一直受沈老师的训练和指导,也一直在广泛地收集海军史各方面的资料,所以海军训练专题没有占据我毕业前的更多时间。沈老师的评语是1984年5月3日写的,4日下午,他下课后带着《长编》到6号楼宿舍找我,很开心地说:“这是我那种高级编法,但初学者最好不要用”。赞誉之情,溢于言表。所谓“高级”,按照沈老师的方法,是对材料严格选择,而不需大段罗列。但要预计到在哪些方面别人可能会与你深入探讨,要将材料预做准备。真要开展进一步切磋和答辩,回应就能比较从容,也更有把握。我从5月7日动手写作,三天完成初稿,12日,就把1万字的定稿交给沈老师了。记得那天,沈老师把我前几天交给他阅看的另一篇文稿《“定远”“镇远”铁甲舰述略》退还给我,打趣地说:“你这是把以前的研究拼在一起挣稿费吗?”我说:“不是挣稿费啊,这是中国造船学会船史研究会的会刊《船史研究》约的稿,正宗工程师办的船史研究杂志。”说完,我们师生哈哈一笑。该文后来成为我和赵幼雄先生为中国人民革命军事博物馆复制第一艘1:40“定远”舰模型的学术基础。又过几天,我收到新出版的1984年第3期《复旦学报》,处女作终于印刷成散发着油墨芬芳的铅字,赶紧向沈老师报告并送去样刊。当时激动和喜悦的心情,至今都难以忘怀。

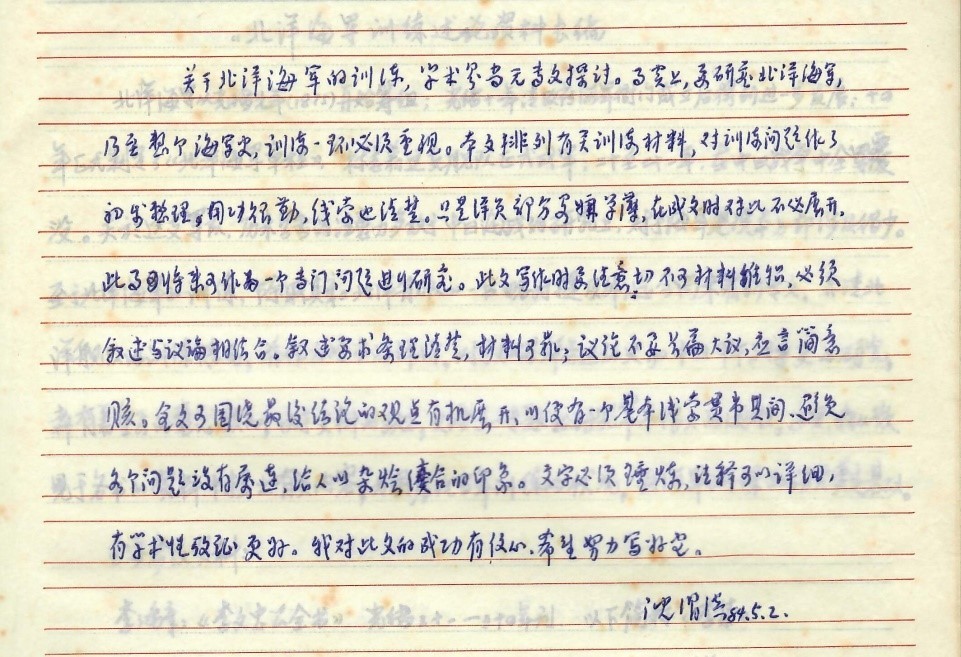

6月21日,离毕业已经很近了。沈老师又在我撰写的《北洋海军经费初探》手稿上批注:

本文过程叙述清楚,但开掘不够深入。从厘清海军经费角度看,文章已达到发表水平,从专题研究看,则仅为初步,尚需努力。

我现在保存着浙江省社科院的院刊《浙江学刊》编辑吴良祚先生和山东省社科院院刊《东岳论丛》编辑郭墨兰先生给我的来信。吴先生在信中谈及《北洋海军经费初探》一文:“正如沈老师所指出,这篇论文对北洋海军经费问题作了细致的分析研究,超出了同类文章,本刊将于近期刊用。”郭先生在信中谈到我的毕业论文《北洋海军训练述论》:“抱歉,大作至今未能刊出,但我一定会刊发。从今年第三期开始,我们便提供给主编。主编也同意,只是没有安排上去,是篇幅长了一些。想你也知道,小刊物版面有限,过万字的文章就不好安排,因此刊用时可能有所压缩,不知意下如何。见到沈渭滨老师请问好,他对你的稿子十分关心,曾不止一次来信催问,这就是当老师的心。”——这是沈老师为我第二、第三篇论文荐稿。这两篇论文,后来在1986年第5期《浙江学刊》和第6期《东岳论丛》上刊出。这些专题研究,都为我撰写《龙旗飘扬的舰队》一书奠定了扎实的学术基础。我还要指出,沈老师细心指导和帮助过的学生很多,在《沈渭滨先生纪念文集》(上海人民出版社,2016)中,许多人都记录下真切的感激。

沈老师的言传身教,对我的影响也是深远的。二十余年后,青年朋友陈悦撰写《北洋海军舰船志》,嘱我作序(山东画报出版社,2009);张黎源所著《泰恩河上的黄龙旗》,经我推荐,由北京三联书店出版(生活·读书·新知三联书店,2020)。在他们身上,我看到自己年轻时代初次钻研购舰专题的影子,也为年轻朋友在这个专题上达到更深的发掘而兴奋;这时,我也会想起沈老师教育我们后辈学子时孜孜不倦的态度和一片殷殷之情。

三

每个人在成长的不同阶段都有不同的老师答疑解惑、指引方向。沈老师对我的教育和提携,是我永远铭记在心底的。

我的同班同学,也是沈老师的学生,上海博物馆原馆长杨志刚说过:

我以为,“好老师”是有层次的:

1.课上得好,其背后有某些专业领域的造诣和建树做支撑。

2.其学问精深且有格局、有追求、有境界,对学生产生精神上的感召,有所指引。

3.不是一般的指引,还手把手地“训练”学生,不惜进行具体的指点,甚至为之提供思路、提供材料、修改文章,浅俗地讲这叫提携后进,实则需要开阔的胸怀。据我有限的所知,沈老师是很乐意为学生做这些事的。他当属进入第三层次的好老师。

志刚兄概括总结得非常好,说出了我们所有学生的心里话。

有话要说...